2024年10月25日、第3回『福島第一原子力発電所』視察会を実施しました。当日朝、都内の自宅を出るときには降っていた小雨が東北新幹線で北上するにつれ晴れ間が増え、爽やかな秋晴れの郡山駅に降り立ちました。総勢16名(一般参加者15名+東電関係者5名)がバスで見学先へ向かいました。福島県の面積は岩手県に次ぐ広さで内陸から海側へ会津・中通り・浜通りの三つの地域から構成され、郡山駅から福島第一原発へは高速を使っても2時間近くかかります。

まずは、富岡町の廃炉資料館を解説を聞きながら見学。原発事故を防げなかった当事者としての「反省と未来への責任」を強く感じる展示です。個人的には、一昨年7月(奇しくもIAEAのGrossi事務局長が原発を視察されていた同日)にも訪問しているのですが、その後 ALPS処理水の海洋放出が始まったことで展示内容が一部更新されていました。

いよいよ、第一原発に向かいます。バスの車窓からは、少なくなったとはいえ震災当時のまま打ち捨てられた大型チェーン店がちらほら…、 かつては田畑であっただろう土地にススキやセイタカアワダチソウが我が物顔に生い茂り原っぱになっているのは何とも寂しい光景です。

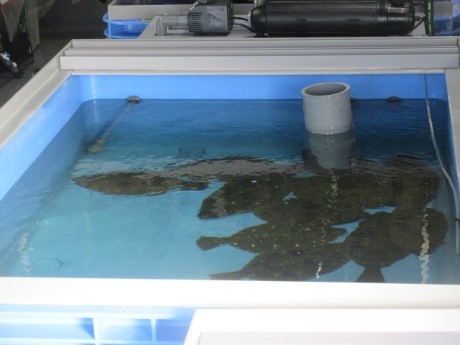

第一原発構内に入ると、まずは海洋生物飼育試験場で飼育されているヒラメと窓越しのご対面。ALPS処理水と通常の海水の水槽、どちらのヒラメも水底で のんびり過ごしているようで、試験場内には5〜6名の作業員の姿が見え(視界の範囲内ですが)、手厚い管理体制と感じました。

構内専用のバスに乗り換え、処理途上の汚染水が入った幾つもの大きなタンクの間を進み、事故現場から80m程の距離の、1〜4号機が見渡せるブルーデッキで下車。初めて視察会に参加した人からは、『こんなに大きいと思わなかった!』『TV画面では想像できなかった…』といった声が聞こえてきました。2年前と比べて原子炉がカバーに覆われていたり、作業用建屋が取り付けられたりと(現在でも毎日約4000名の作業員が従事されているそうで)着実に廃炉への歩みは進んでいると感じましたが、まだまだ気の遠くなるような道のりであることはたしかです。

最後に、ALPS処理水海洋放出の施設や海域が望める5、6号機に近いグリーンデッキへ。私たちが見学している、まさにその時にも第6回ALPS処理水の海洋放出が行われており、現場を見ることで、より具体的にイメージできました。海底トンネルを掘削したカッターも展示されており、直径2m位の想像以上の大きさでしたが、約1km先の海中にある放水口は、案内係の方が指し示した辺りとすると広い海原に比して案外近いようにも感じました。

原発構内の視察を終え、入構の際に身に付けた線量計を取り外すと0.01ミリシーベルトを指していました。これは、歯科のレントゲン1回分程度の放射線量でした。

【視察を終えて】

言い古された言葉ながら『百聞は一見に如かず』 の思いを強くします。私自身は2回目の視察となりましたが、現場は日々アップデートされていますし、見たはずなのに忘れていることもあります。東日本大震災から13年経ち、この事故を意識したり福島に思いを馳せて電気を使うことは無くなっていますが、いま一度“自分事として考えなければいけない”という思いに立ち返らせてくれます。(作業優先ではありますが)電気の便利さを享受する多くの方に現場に足を運んで頂き、廃炉までを見守り、福島の復興を応援する気持ちを共有してもらえたら…、と思いました。

余談ですが、帰宅すると ふるさと納税の返礼品である、福島県産のコシヒカリが届いていました。微力ながら、福島を “食べて応援” します。