2025年3月15日(土)、東京都渋谷区「国立オリンピック記念青少年総合センター」にて「第3回 高校生から学ぶ ふくしまの今とこれから」を開催しました。

東日本大震災から14年たちましたが、原子力発電所事故による複合災害に見舞われた福島県ではいまだに風評被害が残っており、復興もままならない状況が続いています。そんな中、福島県内の高校生が地域の未来に向けた様々な探求学習や取組みを行っています。また、首都圏の高校や大学もフィールドワークなどを取り入れた福島の課題解決への取組みや復興に向けた学習・研究活動を行っています。

ふくしまの食相談センターでは、そのような次世代を担う若い方々と世代や地域を超えた交流や意見交換をすることにより、福島県の現状を知り、復興についてともに考える場を毎年設けております。

今回は福島県内の高校から5校、東京都内の高校から2校、そして東京都内の3大学をお招きして、高校生による学習発表会、会場全体での意見交換会、ポスターセッションによる交流を行いました。参加者数約120名、充実した発表や活発な意見交換に引き込まれ、「ふくしまの今とこれから」について改めて考える貴重な機会となりました。

☆会場風景

午前中は高校生による学習発表会を行いました。タイトルは次の通りです(発表順)

| ○相馬農業高校 | 相馬農業高校の取組み~地域協働・連携活動と各学科のイノベ学習 |

| ○磐城桜が丘高校 | 家庭クラブ:さくら色の架け橋 ふくしまのために私たちができること |

| 科学部:福島問題とNIMBY問題 | |

| ○安積高校 | 福島県の甲状腺検査と過剰診断について |

| ○福島高校 | 除去土壌の減容化と漂着軽石の利活用に向けたポルサイト合成の研究 |

| ○橘高校 | 総合的な探求の時間での学びを授業だけで終わらせないためには |

| ○戸山高校 | 原子力発電の日本と海外における比較 |

| ○お茶の水女子大学附属高校 | 福島から考える再生可能エネルギーの持続可能性 |

アプローチの仕方はそれぞれですが、福島県内の高校生の発表からは現地に居住している高校生ならではの着眼点、地域を見つめる真剣な眼差し、未来に向けての発信力を改めて感じましたし、都内の高校生の発表からは調査や現地での学びを通して考察を深めようとする姿勢が伝わってきました。

☆高校生発表風景

午後の意見交換会は、環境再生プラザの安藤宏氏による、学習発表を基にした論点整理から始まりました。掲げられた論点は次の通りです。

| 1) 除去土壌の再生利用と最終処分 |

| 2) ふくしまの食の魅力の発信と農産物の六次化 |

| 3) 放射線による健康影響への懸念 |

| 4) 福島の未来像 |

| 5) 我が国の将来的なエネルギー政策 |

意見交換会では時間の都合上、1)、2)、5)について取り上げました。

1) 除去土壌の再生利用と最終処分

除去土壌の再生利用と最終処分を進めるためには、福島県から除去土壌の安全性について正しい情報を発信し、多くの人に自分事として考えてもらうことが重要であること、そのためには学校教育に取り入れる必要がある、との意見が複数の高校生から出されました。減容化の方法としてセシウムを吸収する鉱物(ポルサイト)の利用の提言もありました。都内の高校生からは、福島県の高校生との交流を通じて実際に現地を見ることの大切さを学んだ、それを自分たちの行動に生かすことが大切との発言があり、地域をこえて同じ問題意識を持つことが次につながると感じました。大学生からもフィールドワークなどを通して自分から知りに行くことの重要性のほか、メディアの発信の仕方の問題点を指摘する意見がありました。それぞれの立場から貴重な意見が出され、共有することができました。非常に難しい問題ではありますが、まずは除去土壌の安全性やそれを取り巻く状況の理解の醸成が喫緊の課題であることを再認識しました。

2) ふくしまの食の魅力の発信と農産物の六次化

高校生からは、風評被害をなくすためには農業について理解を深めてもらうこと、ブランド化を推進すること、安全な食品を出荷していることを理解してもらうための政策が必要、などの意見が出されました。大学生からも高校生の取り組みが国民の共感を得ることにつながるのではないか、また、ブランド化、六次化によって商品の価値を上げることが農業人口を増やすことにもなるとの意見が寄せられました。ここでメディアの方や先生方から福島県の食文化を担う食材として「コウタケ(イノハナ)」談義が巻き起こり、放射性物質の基準値の妥当性にまで話が発展したのは興味深かったです。

5) 我が国の将来的なエネルギー政策

再生可能エネルギーの活用が望まれるが、供給が不安定であるなど課題も多く、原子力発電も視野に入れざるを得ないのではないかというのが大方の意見だったと思われます。ここでもやはり「安全と安心」がテーマとなりました。大学生からエネルギーの構成を考える前に、日々の電気の使い方を見直す必要があるのではないかという意見があり、忘れがちではありますが重要な視点だと思いました。

これらのテーマのほかにも福島県の甲状腺検査と過剰診断についての学習発表について、大学の先生から、その世代ならではの論点があることに気づかされた、そのような措置が取られた当時の事情にも思いをはせて今後に生かしてほしいとの感想が寄せられました。

また、意見交換会の中で都内の高校生から、学習発表を通して福島県内の高校生が多方面にわたる取り組みを行っていることを知って驚いたこと、さらに初めて「復興」というワードに触れ、考えるようになった、SNS等を活用して広めたいとの発言がありました。高校生のみずみずしさや柔軟な思考に感銘を受けるとともに、今後もこのような交流の機会がもたらす可能性を再認識しました。

今回の意見交換会では一部ご紹介しましたように、会場のメディア関係者の方、高校や大学の先生や参加校のOBの大学生、原子力が専門の大学生、そして地元の企業の方からの発言も相次ぎました。参加校の皆様の深い探求に基づいた明確なメッセージが、いろいろな立場の方にしっかり届いた結果だと思います。会場は白熱した議論で熱気に包まれ、交流する力の大きさを見せつけられました

☆意見交換会風景

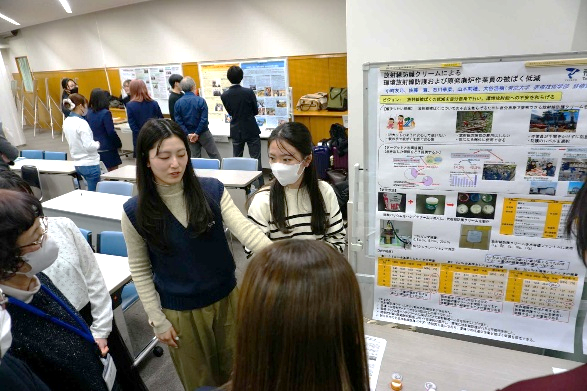

最後のポスターセッションでは参加校すべてがポスター展示を行い、各ブースを多くの参加者の方々が訪れました。展示内容の説明に熱心に耳を傾けている人、質疑応答で盛り上がっているブース、楽しそうに交流する人々など、大きなエネルギーの渦に巻かれたまま閉会となりました。

気づいたら自分も大きな感動に包まれ、このような交流会は続けていくことに意義があるという思いを強くした一日でした。参加してくださった皆様、本当にありがとうございました。

☆ポスターセッション風景