テーマ

1.「環境再生プラザ」「飯舘みらい発電所」「飯舘村長泥コミユニティーセンター」視察会に参加して(2024年9月26日)

2.福島第一原子力発電所視察会に参加して(2024年10月25日)

—————–

【視察会のご案内】

2025年1月23日(木)「福島第一原子力発電所」視察会を開催します。今回は3時間半のフルコースで、処理水の海洋放出が始まる中、5号機6号機前のグリーンデッキにも降車し、処理水放出の説明を受ける予定です。参考までに10/25に行った福島第一原子力発電所旅程表を添付します。

参加を希望される方は、fukushima@zenso.or.jp まで、氏名、ご所属、電話番号を添えてご連絡ください。(締め切り:12月23日)

—————–

1. 「環境再生プラザ」「飯舘みらい発電所」「飯舘村長泥コミュニティーセンター」視察会に参加して

先ず立ち寄ったのは、JR福島駅からすぐにある「環境再生プラザ」。 “環境再生に関する情報” を発信している施設で、福島県と環境省が運営しています。こちらでは、福島の環境回復の歩みや放射線の基礎知識、及び中間貯蔵などの情報について、パネル展示を通じて詳しい説明を伺いました。

その後、2か所目の「飯舘みらい発電所」に向かいましたが、途中バスの車窓から見た青空に映える森林が綺麗でした。その森林の中に突然現われた「飯舘みらい発電所」の大きな建物は、とても印象的でした。先ず車中で家畜の敷料として使われていたバーク材が原発事故後に使用出来なくなり、そのバーク材や間伐材を利用した木質バイオマス発電を行っていると説明を受けた後、下車してヘルメット着用でボイラエリア等発電所全体を見学して、発電の仕組み等についての詳しい話を伺いました。

最後に訪問した「飯舘村長泥コミュニティーセンター」では、初めに除去土壌を盛土して農作物を栽培している「試験エリア」を見学しました。昨年は全て水田だったそうですが、今年は水田、飼料用コーン、大豆が栽培され、トンボが飛び交う懐かしい景色が広がっていました。その後、除去土壌の再利用、長泥の地名の話などを伺い、最後に除去土壌を盛土した「花卉栽培」を見学。綺麗な金魚草とトルコ桔梗を見て、お土産に住民の方から押し花を頂きました。

今回の視察会は、改めて除去土壌の再生利用のことを考える機会になりました。福島県内の除染で取り除いた土等は中間貯蔵開始後30年以内の2045年3月までに福島県外で最終処分を完了する事が法律で定められているので、福島の方だけに土壌の再生利用を通じて最終処分量を減らす努力を負わせるのではなく、私の生活圏内でも努力が出来ればと思いました。

☆環境再生プラザ ☆飯舘みらい発電所

☆ 飯舘村長泥コミュニティセンター

—————–

2. 福島第一原子力発電所視察会に参加して

朝早く郡山駅に集合し、先ずはバスで東京電力廃炉資料館に伺いました。そこではシアタールームで『事故当時の再現映像』を視聴。原発事故を防げなかった深い反省と、それを教訓とした未来への責任が強く感じられる内容でした。その後館内を見学しましたが、ALPS処理水の海洋放出が始まったことで以前訪問した時と比べて展示内容が一部アップデートされていました。

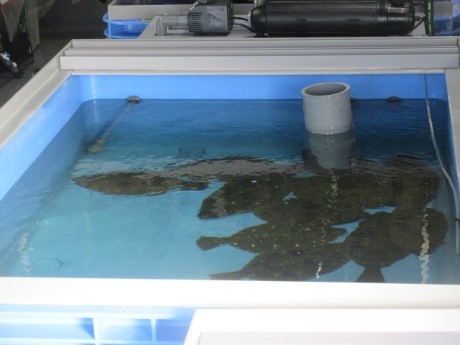

福島第一原子力発電所には専用バスに乗り換えて向かいました。始めに海洋生物飼育試験施設を見学しましたが、こちらの施設ではヒラメを飼育してから2年以上が経過したそうです。試行錯誤の結果、ALPS処理水・通常の海水どちらの水槽のヒラメ達も元気に育っているそうです。(アワビも同様に)

次に原子炉建屋1~4号機を望むブルーデッキでは、前回の視察時より、破壊された建屋が更にカバーで覆われていました。それぞれのカバーの形状が異なっているのは、損傷状況に応じて廃炉作業に向けて最良の方法が考えられているからで、作業員の被曝量を少しでも軽減するためカバーは施設内の離れた場所で組み立てられて現場では取り付けるのみだそうです。

今回新たに5、6号機とALPS処理水を海洋放出している施設とその海域が望める高台(グリーンデッキ)で降車しました。見学中には6回目の放出をしていましたが、離れているので水が流れる様子までは確認できませんでした。海に目を向けて、案内の方からの説明を頼りに海底トンネル1km先の放水口がどの辺りか目星を付け、放出されたALPS処理水が海に希釈されていくのを想像しながら太平洋を眺めました。私自身は2回目の視察となりましたが、現場は日々更新されているのだと感じました。「百聞は一見に如かず」で、いま一度“自分事として考えなければいけない”という思いに立ち返らせてくれました。

☆ヒラメの飼育試験 ☆1~4号機建屋前

【編集後記】

イベントに追われた9月、10月となりましたが、無事終了することができました。次回のメルマガ配信は来年1月末で、テーマは12月開催の体験型学習会の報告を予定しています。