臨時号のテーマ

1.第2回 飯舘村長泥地区環境再生事業視察会に参加して(2023年9月15日)

2・ 第3回 福島第一原子力発電所視察会に参加して(2023年10月11日)

3.「ふくしまの食相談センター」オンライン学習会のご案内(2023年12月2日)

—————–

「ふくしまの食相談センター」では、2021年3月開設以来、福島の現状を実際に見て知ることを目的に、今まで福島第一原子力発電所や中間貯蔵施設などの視察会を行ってきました。

本号では、除去土壌の再生利用に関する実証実験等を行っている飯舘村長泥地区環境再生事業および福島県の農林水産物の環境モニタリング分析等を行っている福島県農業総合センター(9/15)、ALPS処理水の海洋放出が開始された福島第一原子力発電所〔3時間半のスタンダードコース〕(10/11)の視察について、ご報告いたします。

—————–

1.福島県農業総合センターおよび飯舘村長泥地区環境再生事業の視察報告

【視察会日程】

2023年9月15日(金)

参加者:11名(公社)全国消費生活相談員協会会員

【視察内容】

☆福島県農業総合センター

福島県農業総合センターの施設(写真①)は素晴らしく、消費者が利用できる実験室、図書室、講座室などや、屋上から農園も見ることができました。次いで、実際にモニタリング分析を行っている実験室を見ながら、農林水産物のモニタリング分析(写真②)について、安全農業推進部長より説明を受けました。分析所要時間は、1点あたり下処理、前処理を含めて約90分。1日の最大分析数は、150点程度との事。震災直後の平成24年度は検査点数が61,531点だったことから、当時は昼夜なく24時間体制で限界一杯の対応をされており、ご苦労が偲ばれました。福島県が県産農水産物の安全性の確認と、消費者からの信頼を確保するために、大変な努力が継続されていることを改めて知ることができました。

なお、分析結果は「福島県農林水産物加工食品モニタリング情報」に掲載されています。

https://www.new-fukushima.jp/top

① 福島県農業総合センター ② モニタリング分析 ③ 実験室の説明風景

☆飯舘村長泥コミュニティセンター 飯舘村長泥地区環境再生事業

飯舘村長泥コミュニティセンターを訪問し、同地区で実施されている、除去土壌の減容再生事業の説明を受けた後、水田、畑作、花卉栽培の圃場で、稲、大豆、トルコギキョウ等が順調に生育している状況を見学しました(写真①~③)。担当者からの説明では、農地のかさ上げ材として除去土壌を30cm程度盛土して、更に、その上に50cm以上の覆土を行い、そこで稲作などの実証試験を実施しているとのことでした。前年度、中間貯蔵施設を見学し、続けて今回の見学となったことで、除去土壌の再生事業についてより理解することができたと思っています。担当者の方の地道な作業、飯舘村長泥地区の住民の方の熱い思いを感じました。

①花卉栽培実証試験(トルコギキョウ) ②③水田、畑作の実証試験(トウモロコシ・ダイズ)

◇参加者からの声

飯舘村長泥地区は、標高の高い「中山間地区」にあり広いとは言えない農地に見えた。何もこのような所で除去土壌の再生実験をやらなくてもいいのにと感じたが、地区住民の次の話①②でこれは間違いだと分かった。

①誰もがやりたがらない「除染土壌再生事業」を行い成功させることが長泥地区の再生につながる。私たちはこの土地を愛しているのだ。

②見学で見た「トルコギキョウ」について、ここで採れるものは避難先の福島市(平地)で作ったものよりも花持ちがよい。中山間地区の気候が「トルコギキョウ」の栽培に適していて、東京都大田市場(花卉)でも花持ちが良いと評価されている。

除去土壌を福島県外で最終処分しなければならないことを知っている人は、県内でも50%、県外では20%に過ぎない。私も、周囲の人にこのことを知らせ除去土壌の低減が如何に必要であるか理解してもらいたいと思う。

—————–

2.福島第一原子力発電所の視察報告

【視察会日程】

2023年10月11日(水)

参加者:16名(公社)全国消費生活相談員協会会員15名、メルマガ会員1名

【視察内容】

☆東京電力廃炉資料館

シアタールームで「事故当時の再現映像」を視聴し、二度とこのような事故を起こすことがないための反省と教訓の大切さについて説明を受け、その後館内を見学しました。

☆福島第一原子力発電所

【福島第一原子力発電所 構内視察】

① 海洋生物飼育試験施設【降車】、② 1~4号機側 ブルーデッキ【降車】、③ 既設 多核種除去設備(既設ALPS)、④ 増設 多核種除去設備(増設ALPS)、⑤ 高性能 多核種除去設備(高性能ALPS)、⑥ K4タンクエリア、⑦ 5~6号機側 グリーンデッキ【降車】、⑧ 海側設備俯瞰、⑨ 乾式キャスク仮保管設備、⑩ ALPS処理水サンプル【降車】

①海洋生物飼育試験施設 ②原子炉建屋前1~4号機側 ③原子炉建屋前5~6号機側

画像出典元:東京電力ホールディングス

画像出典元:東京電力ホールディングス

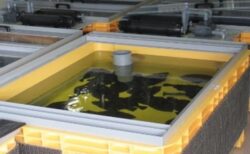

今回、3時間半のスタンダードコースで、まず初めに海洋生物飼育試験施設を見学し、ALPS処理水で飼育しているヒラメ(写真①)を見ました。5~6号機側のグリーンデッキ(写真③)にも初めて降車し、処理水が放出されている海域を見学しました。敷地内にある処理水の海洋放出には、2041年から2051年までの間に完了するとの説明を受け、廃炉作業の大変さを実感しました。

◇参加者からの声

今回は、ALPS処理水を加えた海水でヒラメとアワビを飼育している現場を見学でき、生体内のトリチウム濃度は海水の濃度に追随し、通常の海水に戻すと時間経過とともに濃度が下がるという測定結果を科的根拠として示されたため、安堵した思いです。きちんと検査し情報発信し続けることが、風評被害に対しては最も重要なことだと思います。処理水問題がさらなる国内の風評被害につながるのではと懸念されていましたが、中国からの批判に対して日本国民が団結したような形となり、常盤ものが売れているようです。

—————–

3.第2回 「ふくしまの食相談センター」オンライン学習会のご案内

本協会では、2021年3月に「ふくしまの食相談センター」を立ち上げ、風評被害の払拭に向けて活動を行っています。今回は以下のテーマでオンライン学習会を開催いたします。

テーマ:「原子力災害被災地から再生可能エネルギー先駆けの地へ」

日 時:2023年12月2日(土)10:00〜12:00

講 師:佐藤 理夫 (さとう みちお)氏

福島大学 共生システム理工学類 教授

(一般社団法人)環境放射能除染学会 会長

(公益社団法人)化学工学会 前・東北支部長

- 詳細内容については添付資料をご覧ください。

- 参加希望者は以下のURLにアクセスし、登録してください。

どうぞよろしくお願いいたします。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

このミーティングに事前登録する:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAtd-6opj0vH9R4n801kJhW_rQ5A7QsnMZt

登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

【編集後記】

来年2月には、「小名浜漁港で魚介のモニタリング検査施設を見学し、いわきの地元でしか食べられない「旬のメヒカリ炙り寿司」を食べよう!」を企画しています。詳細が決まり次第、またご案内いたします。